¿Sueñan las máquinas con el lenguaje?

Por Priscila Sarahí Sánchez Leal

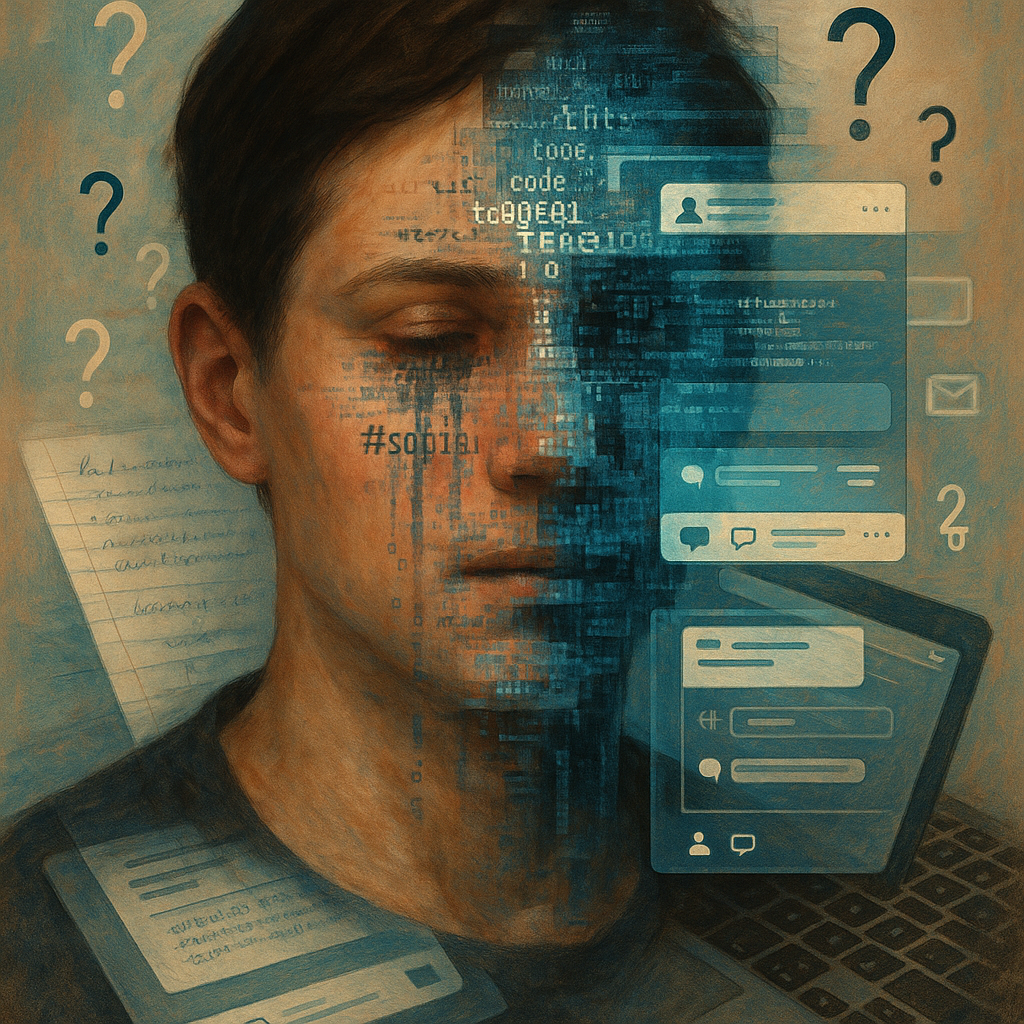

En la era digital, un momento en el que la escritura transita entre pantallas, códigos y algoritmos, vale la pena preguntar ¿quién escribe cuando escribimos? ¿Quién habla cuando usamos el lenguaje a través de plataformas donde los cuerpos apenas aparecen como rastros? Estas preguntas no son nuevas, sin embargo, adquieren una singular fuerza en la actualidad, pues la escritura ya no se limita al papel ni se circunscribe a la idea del autor tradicional, sino que se desdobla, se multiplica y se reconfigura en redes, hilos, hashtags y feeds.

Cristina Rivera Garza, en Los muertos indóciles, aborda el tema de la escritura como un acto colectivo y no completamente individual. Toda escritura, pese a estar atravesada por condiciones históricas, políticas y tecnológicas, es una forma de reapropiación; se escribe con lo ya escrito, se mezclan y remezclan voces, se juega y experimenta con los límites del lenguaje. Escribir ya no significa inventar desde la nada, se busca hacer hablar a las palabras mismas desde nuevas perspectivas, a veces incluso desde territorios ajenos, desde el otro y lo otro.

Al escribir con lápiz, teclado o pantalla táctil, el cuerpo y la tecnología forman una alianza, pues no hay trazo sin una herramienta. En el caso de los soportes digitales, cabe señalar que ese trazo no es visible, en tanto que no se ve la tinta ni el gesto, sólo hay una interfaz que traduce, interpreta y codifica. No se escribe ya directamente sobre el mundo, sino mediante un filtro invisible que, paradójicamente, conecta y distancia al mismo tiempo.

Esto plantea nuevas formas tanto de leer como de escribir. Las redes sociales, por ejemplo, son algo más que espacios de opinión o de ocio, funcionan como plataformas en las que se experimenta con el lenguaje, como en el caso de poesía en 280 caracteres, ensayos fragmentarios, crónicas cotidianas que van de lo íntimo a lo público y viceversa. El lenguaje deja de ser propiedad del autor y se convierte en flujo, en conversación. Rivera Garza lo llama “desapropiación”, es decir, soltar el control sobre lo escrito y dejar que las palabras circulen, muten y se vuelvan otras.

En este panorama, las formas estrictas, el cuento, el poema, el ensayo tradicional, se tambalean, puesto que ya no basta con clasificar los textos por género, sino que es necesario observarlos y, acaso, experimentarlos en movimiento, entre los cruces, en las hibridaciones. Un tuit puede tener la potencia poética de un verso bien logrado o una entrada de blog, aún sin proponérselo, puede coquetear con lo literario.

Al mismo tiempo, junto con estas posibilidades, emerge una responsabilidad, vinculada con aquello que decimos cuando escribimos en lo digital; a quién le hablamos; qué cuerpos aparecen y cuáles se ocultan detrás de las palabras. La escritura no es neutra, es una forma de intervenir en el mundo, es por eso que más allá de preguntarnos si las máquinas sueñan con el lenguaje, es preciso cuestionar si ese lenguaje aún nos pertenece, si todavía hay un reconocimiento en lo que se expresa. La escritura, en estos tiempos de vertiginoso cambio, sigue siendo una forma de habitar el presente y, quizá, sea también una forma de resistirlo y de reimaginarlo.