Tlatelolco, verano del 68: memoria y resistencia

Por Yarahima N. García Carlos

En conmemoración del 2 de octubre, de la terrible matanza de Tlatelolco, quiero comentar este tema con el filme Tlatelolco, verano del 68. He de confesar que cada vez que investigo algo relacionado con dicho tema, me parece tan irreal lo sucedido, y no porque no se crea, sino por la magnitud de las atrocidades cometidas a inocentes, estudiantes, obreros y ciudadanos. Aquellos que solo buscaban autonomía fueron reprimidos hasta quitarles la vida. Me pregunto cómo un gobierno que, en la utopía, está para proteger nuestros derechos, son los primeros en violentarnos. Me impacta como mexicana, como ser humano y como estudiante que alguna vez fui.

Lo que sucedió durante ese año, antes del 2 de octubre, durante y después, sin duda merece una investigación amplia. Hay muchos artículos, películas, noticias y memorias que se fueron escribiendo con diferentes matices. Por cuestiones de formato y espacio se destacarán dos elementos importantes de esta película: los hechos históricos y cómo se reconstruye la memoria histórica colectiva.

Tlatelolco, verano del 68 es dirigida por Carlos Bolado en 2013, con el guion de Carlos Bolado, Carolina Rivera y Luis Felipe Ibarra. Los protagonistas: Cassandra Ciangherotti y Christian Vázquez.

La historia se basa en dos estudiantes: Ana María, que estudia en la Iberoamericana, y Félix en la UNAM, quienes se conocen durante los movimientos estudiantiles contra la represión del Gobierno de México a cargo de Díaz Ordaz. Ana María es una chica de un estrato económico alto, su padre está vinculado con el gobierno y apoya la represión, mientras que Félix y sus compañeros son activamente partícipes en marchas, reuniones y protestas. Se enamoran. Su amor fue acompañado de obstáculos familiares, discrepancias revolucionarias y el tenso clima político.

Hechos históricos

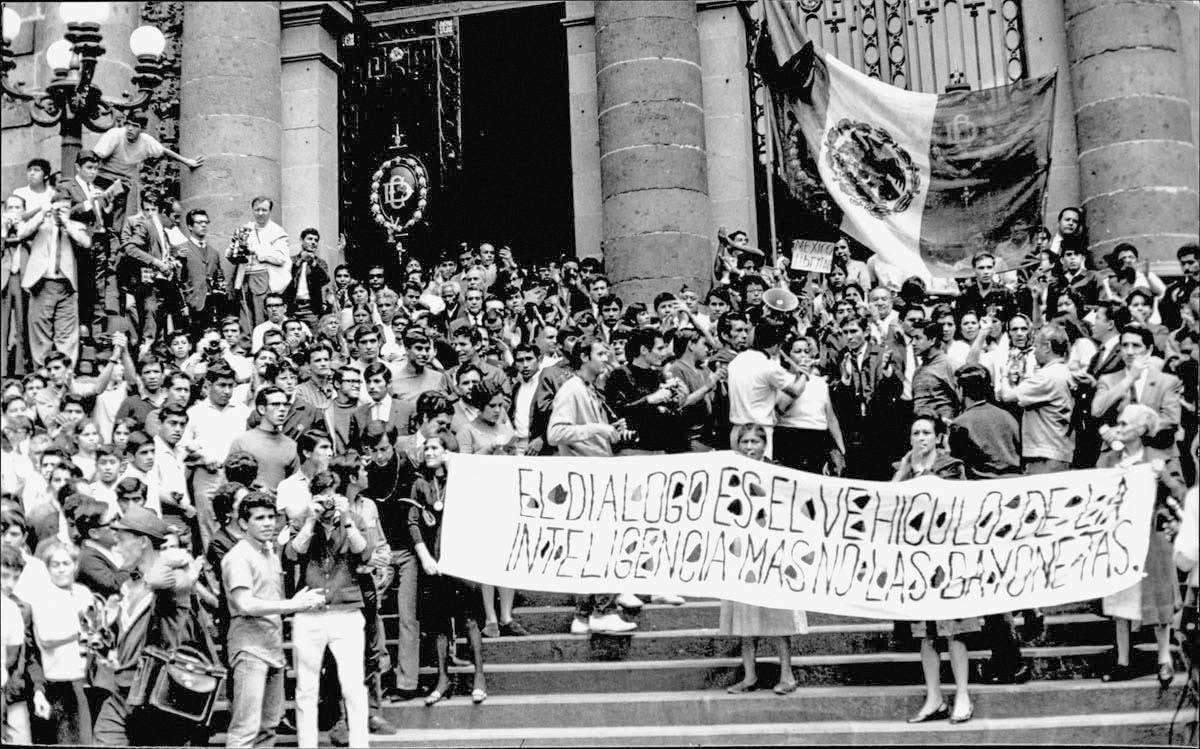

Durante el filme, mientras la narrativa se enfoca en presentar a los protagonistas, de fondo se exhiben escenas sobre el movimiento estudiantil y hechos históricos que ayudan a entender cómo inicia el movimiento. Dentro de las primeras escenas que relatan la historia de lo sucedido se encuentran las de julio de 1968, cuando la presencia del ejército en preparatorias se vuelve más notable y peligrosa. Esto provocó que estudiantes se unieran, sin importar de qué escuela vinieran, para luchar por su libertad de expresión y autonomía.

Fue el cinco de agosto que, en una marcha masiva, se conformó formalmente el Consejo Nacional de Huelga, quienes se encargaron de organizar marchas, mítines y el pliego petitorio con seis demandas. En el filme se dicen claramente cuando Ana María se las lee a su abuelo agonizante, que simpatizaba con el movimiento estudiantil:

1.-Libertad a los presos políticos.

2.-Destitución de los jefes policiacos responsables de la represión.

3.-Desaparición del cuerpo de granaderos.

4.-Derogación de los artículos 145 y 145 bis del código penal, que criminalizaban la disidencia política bajo la figura de disolución social.

5.-Indemnización a los familiares de los muertos y heridos.

6.-Deslinde de responsabilidades de los funcionarios implicados en los actos represivos.

En la película también se expone de manera clara el autoritarismo de Gustavo Díaz Ordaz, del PRI, y su repudio contra el comunismo, como una amenaza que debía ser controlada a cualquier costo.

A esto se sumaba un factor que tensaba más el ambiente político: iniciarían los Juegos Olímpicos del 68, los primeros en un país latinoamericano. Para Díaz Ordaz aquello era la oportunidad de proyectar una imagen moderna, limpia y ordenada de México. Se habían construido estadios y villas olímpicas, y nada podía empañar esa imagen.

Por eso, el movimiento estudiantil no era una simple incomodidad: era un enemigo de la estabilidad. Este era un recordatorio constante de que el país no estaba en calma como el presidente quería hacer ver. En el lenguaje del poder, los estudiantes eran comunistas, agitadores, traidores. No importaba lo que realmente pedían; con estas etiquetas se justificaba la represión. Este discurso lo repetía constantemente el padre de Ana María, quien estaba involucrado en la represión, y en el filme se deja ver cómo la prensa se vendía a esa narrativa.

El 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, se llenó de estudiantes, ciudadanos y familias enteras, con pancartas y esperanzados discursos. A las seis de la tarde apareció un helicóptero que lanzó una luz verde, la señal de los atroces hechos que vendrían. La periodista italiana Oriana Fallaci, que se encontraba en la plaza, lo describió como: “El instante en que la multitud dejó de ser multitud y se convirtió en presas”.

Comenzó la masacre: abrieron fuego sobre la multitud, las víctimas se protegían como podían, intentaban huir, los balazos parecían venir de todas partes. Hubo desaparecidos, asesinados y torturados. Al día siguiente, el discurso oficial habló de un “enfrentamiento con provocadores”, borrando evidencias, pero el Gobierno no pudo desaparecer la memoria colectiva de los familiares de los asesinados y desaparecidos, así como de los sobrevivientes y testigos de aquel acto.

La construcción de la memoria colectiva

El filme Tlatelolco, verano del 68 no solo busca recrear los hechos históricos, sino también contribuir a la construcción de la memoria colectiva. A través de la historia de amor entre Ana María y Félix, el espectador no solo presencia los sucesos políticos, sino que los vive desde lo íntimo y lo humano. Ese recurso narrativo permite que el espectador se identifique y recuerde, que lo ocurrido no se quede solo en documentos oficiales, sino en emociones y en relatos que cobran sentido con el tiempo.

La memoria colectiva, como lo plantean Halbwachs y Bruner, se construye en narraciones compartidas, y la película cumple con ese papel: dar voz a los que fueron silenciados y reconstruir lo que el discurso oficial intentó borrar. Cada escena del filme muestra que la memoria no es solo un archivo histórico, sino un proceso vivo que se transmite entre generaciones.

De este modo, el cine se convierte en un espacio de resistencia. Recordar a través de la pantalla significa desafiar el olvido impuesto. La historia de Ana María y Félix simboliza a los miles de jóvenes que vivieron y murieron en aquel tiempo, y funciona como puente para que hoy podamos seguir preguntándonos por la justicia, la democracia y la dignidad. Por ello la importancia de la popular frase: el 2 de octubre no se olvida.

Referencias bibliográficas:

Aréchiga Robles, R., Condés Lara, E., Meléndez, J., Ortega Juárez, J., & Poo Hurtado, J. (1998). Asalto al cielo: Lo que no se ha dicho del 68. México: Océano. ISBN 970-651-238-1.

Mendoza García, J., (2005). La forma narrativa de la memoria colectiva. Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial, 1(1), 9-30.

Fotografía: archivo de la Universidad Iberoamericana